« `html

Les langues d’Oïl, composantes incontournables du patrimoine linguistique français, sont souvent négligées face à l’omniprésence du français standardisé. Cet article explore diverses initiatives et recherches qui visent à leur préservation et à leur promotion. En passant des langues régionales de Nouvelle-Aquitaine aux parlers spécifiques du Croissant, nous jetons un éclairage sur les efforts entrepris pour soutenir les locuteurs de ces riches traditions linguistiques.

Dans la même collection

Les langues régionales en Nouvelle-Aquitaine

La région Nouvelle-Aquitaine est un véritable creuset linguistique où se rencontrent plusieurs langues d’Oïl, notamment le poitevin-saintongeais. Cette diversité linguistique est le reflet d’un riche passé historique et culturel, qui persiste à travers les générations malgré l’influence omniprésente du français standard. La promotion de ces langues régionales passe par des initiatives éducatives et culturelles qui visent à les intégrer dans la vie quotidienne des habitants.

Des associations locales œuvrent pour la préservation de ces parlers en organisant des événements, des cours et des ateliers. Ces activités permettent aux jeunes générations de se réapproprier leur héritage linguistique, favorisant une transmission intergénérationnelle essentielle. De plus, la région bénéficie de divers fonds et subventions visant à la recherche et à la documentation de ces langues, garantissant leur survie et leur revitalisation.

À la recherche de la limite orientale des parlers poitevin-saintongeais, aux confins des parlers be…

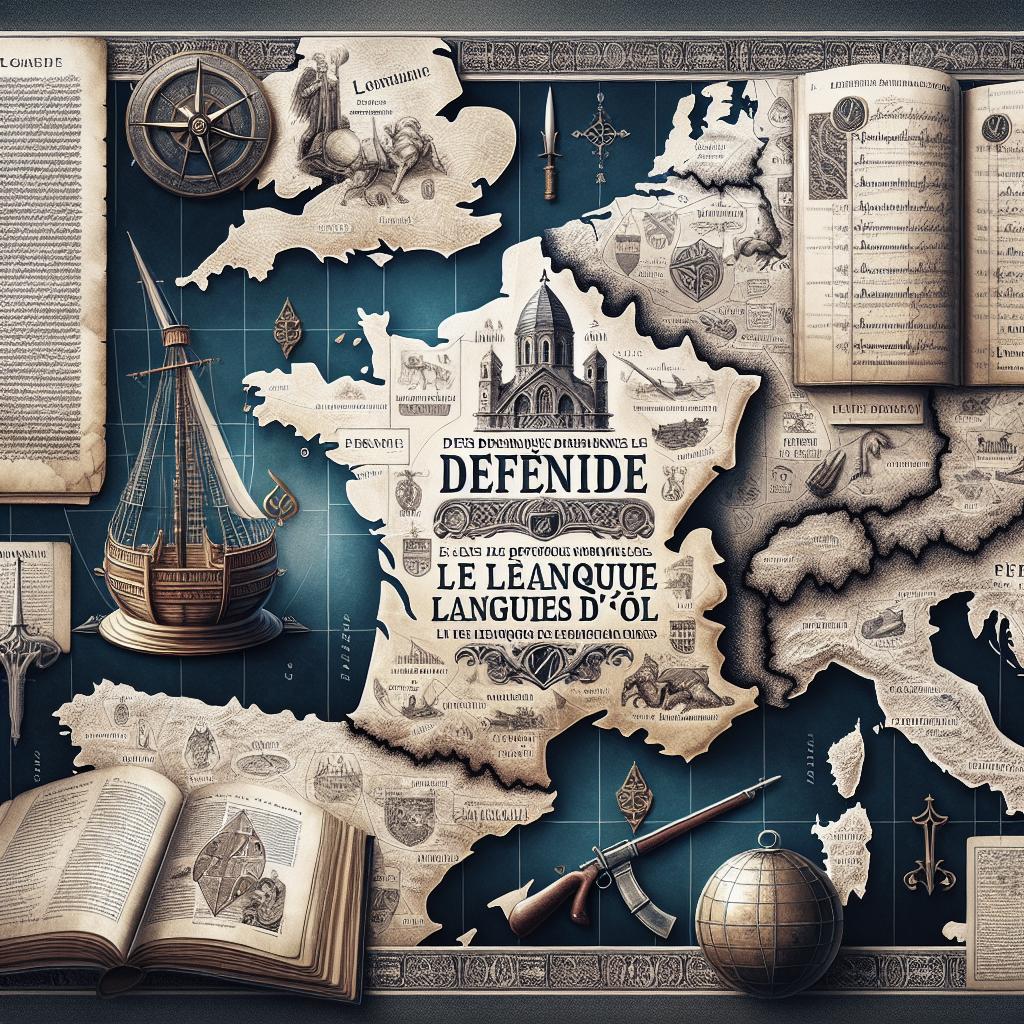

Les parlers poitevin-saintongeais possèdent des limites géographiques floues, souvent influencées par les interactions historiques et les migrations. À l’est, cette zone se confond avec les parlers d’autres régions, créant un mélange linguistique unique et dynamique. La recherche académique s’efforce de définir avec précision cette frontière linguistique, explorant comment ces parlers évoluent en réponse aux contacts culturels.

Ces études proposent une cartographie linguistique détaillée, utile pour les linguistes et les passionnés de dialectologie. Il s’agit aussi de documenter les variations phonétiques, lexicales et grammaticales, offrant une image plus précise des influences réciproques entre les différentes zones linguistiques. Ces efforts permettent de mieux comprendre et de célébrer la richesse des parlers régionaux et de contribuer à leur protection.

Le Petit Prince dans l’Encrier

La traduction d’œuvres littéraires mondialement reconnues, comme « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry, dans les langues d’Oïl, est une initiative puissante pour valoriser ces parlers. Ces projets permettent de rendre accessibles des classiques de la littérature à une audience plus large, tout en célébrant la diversité linguistique.

Ces traductions offrent également une opportunité d’enrichir le vocabulaire et les structures linguistiques des langues régionales. En travaillant sur des œuvres complexes, les traducteurs élargissent les ressources disponibles pour les locuteurs, et inspirent une nouvelle génération à apprécier et à utiliser activement leur langue natale dans des contextes variés.

L’intérêt de la cartographie et ce qu’elle nous révèle sur les parlers du Croissant

La cartographie linguistique des parlers du Croissant est une méthode essentielle pour documenter et analyser les variations régionales. En visualisant les différences et les similarités dialectales sur une carte, les chercheurs peuvent mieux comprendre la distribution géographique des caractéristiques linguistiques spécifiques.

Ces cartes révèlent souvent des informations surprenantes sur l’histoire des populations, les échanges culturels et les influences mutuelles. Elles sont également un outil précieux pour les éducateurs et les défenseurs des langues régionales, fournissant une base solide pour la promotion et la préservation des parlers locaux.

Constitution d’un corpus TAL occitan : états des lieux et perspectives

La constitution d’un corpus de Traitement Automatique des Langues (TAL) pour l’occitan et d’autres langues d’Oïl est un projet ambitieux et nécessaire pour la modernisation et la préservation de ces parlers. Ce corpus implique la compilation de large échantillons de texte, qui serviront de base pour l’analyse linguistique automatisée et le développement d’outils numériques.

Les perspectives offertes par ces projets sont vastes : de la création de traducteurs automatiques à la génération de synthèse vocale, en passant par l’analyse de textes anciens. L’objectif est de rendre les langues régionales plus accessibles et de favoriser leur utilisation dans des contextes modernes et numériques.

Scripturalité juridique et variétés régionales : la langue des « Comptes consulaires » de Montferr…

Les « Comptes consulaires » de Montferrand offrent une fascinante perspective sur la scripturalité juridique en langues régionales. Ces documents juridiques, rédigés en diverses langues d’Oïl, illustrent l’utilisation de parlers locaux dans un contexte administratif et juridique, offrant des témoignages d’une époque où le français standardisé n’avait pas encore supplanté les langues régionales dans tous les domaines.

Cette diversité linguistique dans la documentation administrative témoigne de la vitalité des parlers régionaux et de leur rôle dans la vie quotidienne des anciens. Analyser ces textes permet de mieux comprendre l’histoire linguistique et d’enrichir notre connaissance des évolutions sociales et culturelles.

Des attaques branchantes dans le Croissant

L’analyse des « attaques branchantes », ou variations phonétiques, dans le Croissant est un volet essentiel de la dialectologie régionale. Ces phénomènes linguistiques, où une même consonne peut être réalisée différemment selon les régions, illustrent la richesse et la diversité phonétique des parlers du Croissant.

Comprendre ces variations phonétiques permet d’améliorer les enseignements et les méthodes de sauvegarde des langues d’Oïl. Documenter ces nuances phonétiques aide également à conserver la pluralité linguistique et à offrir des ressources sonores précieuses pour les futures générations de locuteurs et de chercheurs.

Graphies et productions autochtones : les différentes options disponibles pour les auteurs

La graphie des langues d’Oïl, ou la manière dont elles sont écrites, est une question complexe qui influence directement leur vitalité. Plusieurs systèmes orthographiques coexistent, chacun ayant ses partisans et ses critiques. Ces graphies doivent servir la lisibilité tout en respectant les particularités phonétiques propres à chaque parler.

Les auteurs locaux ont à leur disposition différentes options pour publier leurs œuvres, allant du respect strict des traditions orthographiques locales à des adaptations plus modernes. Cette flexibilité permet de s’adapter aux besoins variés des locuteurs et des lecteurs, favorisant ainsi la production et la diffusion de littérature régionale authentique.

Y’a une lèbre dans la cherbe : étude de la variation du genre dans les parlers du Croissant, d’aprè…

La variation du genre dans les parlers du Croissant est un phénomène linguistique intrigant qui mérite une attention particulière. Certaines expressions et formes grammaticales changent de genre selon les régions, ce qui offre une vue fascinante sur la plasticité et l’évolution des parlers d’Oïl.

Ces variations sont souvent reflétées dans des expressions idiomatiques, comme « y’a une lèbre dans la cherbe », qui combinent diversité lexicale et créativité linguistique. Étudier ces différences enrichit notre compréhension académique des langues d’Oïl et offre des exemples concrets de leur imprévisibilité et de leur richesse expressive.

Le Croissant d’Indre : un aperçu des parlers marchois de l’extrême-nord

Les parlers marchois du Croissant d’Indre représentent une enclave linguistique distincte marquée par des caractéristiques uniques. Cet aperçu linguistique met en lumière des particularités phonétiques et lexicales qui distinguent ces parlers des autres variétés d’Oïl.

Ces variations sont précieuses pour les linguistes qui cherchent à comprendre l’évolution et la diffusion des langues régionales. La documentation de ces caractéristiques aide à préserver le savoir local et à sensibiliser à l’importance de maintenir vivantes ces traditions linguistiques face à l’homogénéisation culturelle.

Perception de la variation linguistique des parlers du Croissant dans l’enquête des Coquebert de Mo…

Les enquêtes linguistiques menées par Coquebert de Montbret au XIXe siècle constituent une mine d’informations sur les parlers du Croissant. Ces études offrent un aperçu précieux de la perception et de la reconnaissance des variations dialectales à une époque où la standardisation du français n’était pas encore complète.

Ces enquêtes montrent comment les locuteurs perçoivent et valorisent leurs propres parlers, révélant un attachement fort à leur identité linguistique régionale. Elles servent également de base pour des comparaisons historiques et permettent de mesurer les changements et les continuités dans l’usage des langues d’Oïl.

Les systèmes de repérage temporel dans le Croissant

Les systèmes de repérage temporel dans les parlers du Croissant dévoilent une variété d’expressions et de structures grammaticales utilisées pour indiquer le temps. Ces systèmes reflètent des différences subtiles mais significatives dans la manière dont les événements sont situés dans le temps, en comparaison avec le français standard.

Étudier ces systèmes permet de reconnaitre et de valoriser la diversité grammaticale et syntaxique des langues d’Oïl. Cela offre également une perspective enrichissante sur la souplesse et la créativité linguistique de ces parlers, offrant de nouvelles données pour la recherche linguistique et historique.

Leçons apprises

| Sujet | Points Clés |

|---|---|

| Les langues régionales en Nouvelle-Aquitaine | Importance des initiatives éducatives et culturelles pour la préservation des langues régionales. |

| Limite orientale des parlers poitevin-saintongeais | Cartographie détaillée pour mieux comprendre les variations et interactions linguistiques. |

| Le Petit Prince dans l’Encrier | Traductions littéraires comme moyen de valoriser et enrichir les langues régionales. |

| Cartographie des parlers du Croissant | Utilisation de cartes pour analyser les variations dialectales et informer sur la répartition géographique. |

| Corpus TAL occitan | Développement de ressources numériques et outils pour la modernisation des langues régionales. |

| Scripturalité juridique | Analyse des documents juridiques pour comprendre l’usage historique des langues régionales. |

| Attaques branchantes | Étude des variations phonétiques pour documenter la diversité et la richesse linguistique. |

| Graphies et productions autochtones | Choix de graphies pour la lisibilité et le respect des particularités phonétiques locales. |

| Variation du genre dans les parlers du Croissant | Exploration des modifications grammaticales et expressions idiomatiques régionales. |

| Parlers marchois de l’extrême-nord | Documentation des particularités linguistiques des parlers marchois. |

| Enquête des Coquebert de Montbret | Rélévations sur la perception et la valorisation des parlers régionaux au XIXe siècle. |

| Systèmes de repérage temporel | Analyse des structures grammaticales spécifiques pour situer les événements dans le temps. |

« `